他帮无数人重见光明,99岁仍每天工作到凌晨2点……

2019-07-21 10:47 来源:新华社

在郑州大学第一附属医院门诊楼的《中华眼外伤职业眼病》杂志编辑部办公室里,张效房向记者讲述自己的从医经历(7月17日摄)。新华社记者李安摄

他是我国眼内异物研究的奠基人

和眼外伤专业的学术带头人

帮助无数患者重见光明

如今年近期颐的他

身体依旧硬朗

虽然只有右耳能听到声音

但是只要有人提出问题

他都认真倾听

如果有人问他

最幸福的事情是什么?

99岁的张效房

会毫不犹豫地回答:工作

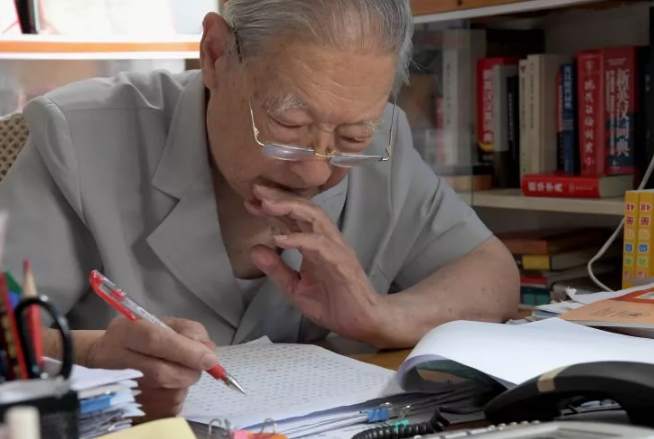

在郑州大学第一附属医院门诊楼的《中华眼外伤职业眼病杂志》编辑部的办公室里,张效房在修改稿件(7月17日摄)。

早上9点

张效房教授已经坐在

古朴的书桌前改稿子了

并不宽敞的书桌上

除了国内外各类眼科专业期刊

和一些外文工具书之外

只有一盏台灯和几支不同颜色的笔

张效房教授身边的工作人员说

老教授头天改稿子改到了

凌晨5点07分

近几个月

张老专心编写

《张效房眼外伤学》

他说:

“我现在每天没有2点前睡觉的。

有人说你这样不行啊,

你睡觉少等于慢性自杀啊,

你最少少活两年啊。

我说我少活多少年都没关系,

我已经活了99年了,

还在乎这两年吗?

只要把这本书编起来,

交出一个合格的稿子,

我少活多少年都没关系。”

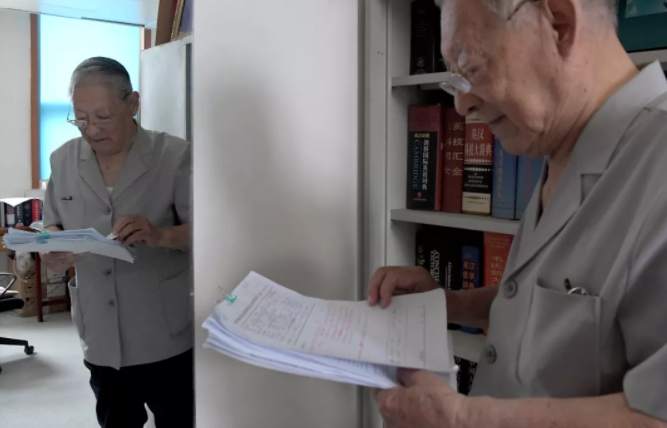

在郑州大学第一附属医院门诊楼的《中华眼外伤职业眼病杂志》编辑部的办公室里,张效房和工作人员交流稿件问题(7月17日摄)。

1920年

张效房出生于医学世家

六七岁时

当医生这个念头

已经在张效房心中萌生

张效房说:

“不为良相,便为良医。

我不能到前线去打仗,

那就学好医学,为国家服务。”

身为医生的父亲一直教导他

要学有所成报效祖国

抗日战争打响后

正在读高中的张效房

坚定地选择了医学作为一生的事业

1945年从医学院毕业后

张效房就来到河南大学附属医院

(今郑州大学第一附属医院)工作

“当时我被分到外科,

后来医院要开眼科,

我就自告奋勇去了眼科。”

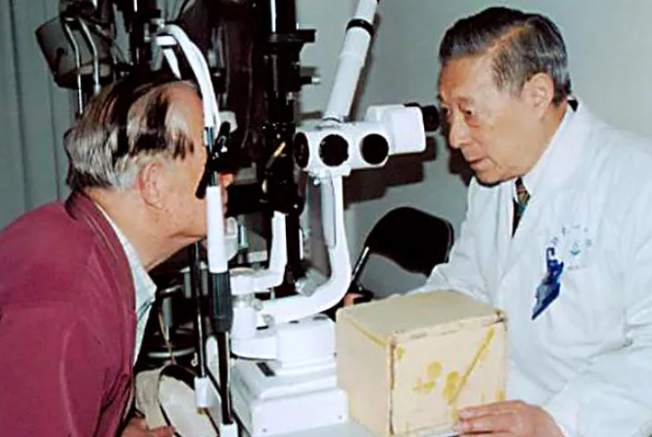

张效房(右二)在为患者进行眼部检查(资料照片)。新华社发

1955年

张效房开始攻克眼内异物

这个世界性难题

他夜以继日地对眼内异物的

定位与摘出进行系统研究

没有合适的手术器械

就自己设计

没有手术案例可以借鉴

就一点一点结合实际摸索

经过不懈努力

张效房改进、创新发明了30多项

眼内异物手术专用的器械、手术方法

而这些发明他并没有申请专利

“没必要,经验是从病人身上来的,

我们要做的就是把方法推广开来。”

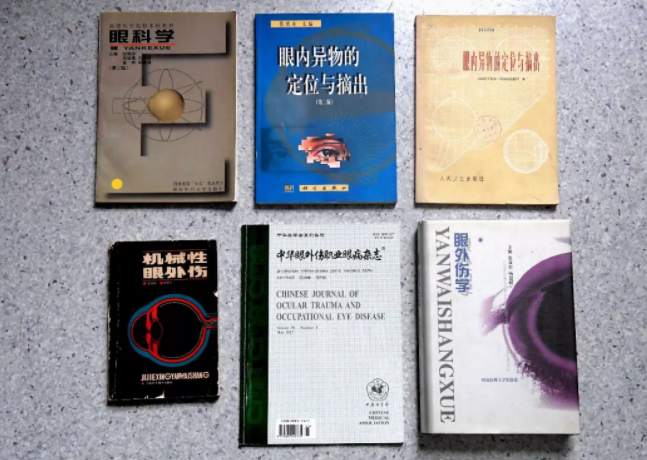

后来张效房所编写的

《眼内异物的定位与摘出》出版

成为当时世界上第一部

系统探讨眼内异物的专著

这些理论广泛应用于临床

使大量患者免于失明

这是张效房参与编写的书籍、杂志(7月17日摄)。

由于张效房在眼科医学界的突出成就

他经常被国外邀请讲学、做报告

一些大学开出各种优厚条件

希望他留在国外

都被他婉言拒绝了

“我哪儿都不去。

我没什么成就,

我的经验都是从一个一个

中国病人身上来的,

我要报答生我养我的地方。”

张效房(右)在为患者进行眼部检查(资料照片)。新华社发

这样为老百姓造福的事业

张效房一生都是

积极的参与者和推动者

新中国刚成立时

沙眼患病率居高不下

张效房就领着一群眼科医生

下乡搞沙眼防治

为全国的沙眼防治做出示范

改革开放后

慢性病渐渐突出

白内障成为致盲首因

传统术式不易在基层推广

张效房引进国外的小切口

白内障手术并进行简化改进

至今仍在应用

99岁高龄

他还在为研究生批改英文病例

修改来自全国各地的眼科论文

……

在郑州大学第一附属医院门诊楼的《中华眼外伤职业眼病杂志》编辑部的办公室里,张效房在翻阅材料(7月17日摄)。

作为国内眼科学的创始人之一

70多年来

张效房培养了大量眼科学临床人才

见证着眼科学在我国的发展

有人夸他德高望重

他呵呵一笑说:

“什么是德高望重,

无非就是年龄大一点,

糟蹋粮食多一点……”

在郑州大学第一附属医院门诊楼的《中华眼外伤职业眼病》杂志编辑部办公室里,张效房在修改稿件(7月17日摄)。新华社记者李安摄

谈及工作

他满脸幸福

“活一天,

能工作一天,

有事情做,

这是很幸福的一件事。”

-

公职人员挪用13万公款给母亲炒股,丢预备党员资格

中国纪检监察报 2019-07-21

中国纪检监察报 2019-07-21 -

哈尔滨一轮渡客船与千吨驳船碰撞:3人骨折9人留院观察

人民日报 2019-07-21

人民日报 2019-07-21 -

女子进炒期货微信群一周亏36万,除受害者外都是托

新京报网 2019-07-21

新京报网 2019-07-21 -

合肥一男主播电脑前身亡,疑直播喝酒并生吃蜈蚣壁虎

人民日报 2019-07-20

人民日报 2019-07-20 -

杭州闹市小区现弃婴:其父已被刑拘 母亲被取保候审

人民日报 2019-07-20

人民日报 2019-07-20