去榆林吧!感受陕北文化

2023-08-08 10:05 来源:驻马店广视网

榆林市位于陕西省最北部,东临黄河与山西相望,西连宁夏、甘肃,北邻内蒙,南接延安市,地貌大体以长城为界,北部为风沙草滩区,南部为黄土丘陵沟壑区。全市总土地面积42920平方公里,辖1县级市2区9县,总人口385万。

资源优势突出。榆林市现已发现8大类48种矿产,特别是煤、油、气、盐资源富集一地,组合配置好,国内外罕见。煤炭预测储量2800亿吨,探明储量1490亿吨;天然气预测储量6万亿立方米,探明储量1.18万亿立方米;石油预测储量10亿吨,探明储量3亿吨;岩盐预测储量6万亿吨,探明储量8868亿吨。此外,还有丰富的高岭土、铝土矿、石英砂等资源。1998年榆林被原国家计委批准为国家级能源化工基地,2013年被确定为全国资源成长型城市。目前,榆林已成为我国西煤东运的源头、西电东送的枢纽、西气东输的腹地。2022年,全年生产原煤5.835亿吨、原油1108.58万吨、天然气219.79亿立方米、发电量1488.7亿度。

人文优势独特。榆林市历史悠久,沿革甚远,历来是兵家必争之地,素有“九边重镇”之称。春秋为晋,战国归魏,秦统一六国设为上郡,明朝设榆林卫,清朝设榆林府,民国设榆林道。1956年10月,榆林地区与绥德地区合并,为地区建制,2000年7月撤地设市。境内有目前全国规模最大的史前遗址“黄帝都城”石峁遗址,匈奴族唯一的都城遗址统万城遗址,万里长城第一台镇北台,西北地区最大的道教建筑群白云山道观,全国最大的沙漠淡水湖红碱淖等 1600多处名胜古迹。榆林古城是国务院公布的第二批国家历史文化名城。榆林也是著名的革命老区,是红军长征的落脚点、抗日战争的出发点、解放战争的转折点。解放战争时期,毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家在我市8个县30个村庄战斗生活一年零五天。2012年4月,原文化部批准在榆林、延安设立陕北文化生态保护实验区。2023年1月28日,陕北文化生态保护实验区(陕西省榆林市)通过验收,正式公布为国家级文化生态保护区。截止目前,榆林市有国家级非遗代表性项目11项、省级66项、市级211项、县级565项,国家级代表性传承人14名、省级66名、市级420名、县级1114名。全市建成市级非遗综合展馆1个,国家级非遗项目陕北民歌专题博物馆1个,综合性非遗展示场馆12个,非遗专题馆23个,县级以上非遗传习所、传承基地94个。全市12个县市区先后有4个被命名为“中国民间文化艺术之乡”、9个被命名为“陕西省民间文化艺术之乡”。

区位优势明显。榆林位于陕甘宁蒙晋五省区交界之处,居于国家规划的蒙陕甘宁能源“金三角”、陕甘宁革命老区和呼包银榆重点经济区的核心区域,包西、青银两条大通道在此交汇,是国家“两横三纵”城镇群的重要节点城市,是关中—天水经济区的主要辐射区和环渤海经济圈的重要能源支撑区,承东启西,连接南北,地理和经济区位极为重要。境内建成包西、太中银、神朔等铁路;包茂、青银、榆神、神府、榆绥、榆佳和神佳高速纵横区内。全市公路总里程3.2万公里,高速公路通车里程达1147公里,总里程居全省首位;境内铁路总里程达1369公里;榆林机场是陕西第二大航空港和西北第一支线机场。

生态环境趋好。榆林地处毛乌素沙地和黄土高原过渡地带,是黄河中上游水土流失最严重的地区之一,是国家“三北”防护林建设和重点流域治理区,全国生态环境建设和国家退耕还林草重点地区。几十年来,榆林人民坚持“南治土,北治沙,全域治水”,累计治理水土流失面积1.8万平方公里,860万亩流沙全部得到固定。目前,全市林木覆盖率由建国初的0.9%提高到36%,实现了由“沙进人退”到“人进沙退”的历史性逆转。

经济持续发展。近年来,榆林利用资源和区位优势,抢抓机遇,务实奋进,经济社会持续健康发展,先后被纳入呼包银榆经济区发展规划、陕甘宁革命老区振兴规划、呼包鄂榆城市群发展规划等一批国家级规划,国家能源化工基地地位进一步凸显。2022年,全市实现地区生产总值6543.65亿元、同比增长5.6%;规模以上工业增加值同比增长7%;实现社会消费品零售总额734.55亿元;城乡居民人均可支配收入分别达到40355元和16956元,同比增长5%和7%。

一代代榆林人在这片黄土地上汲取着力量,也把自己爱融进这片土地。如今的榆林,天蓝、地绿、水清,正以昂扬奋进的姿态阔步前行。

-

国家卫健委:医院预约号源向基层下沉

国家卫健委 2023-08-08

国家卫健委 2023-08-08 -

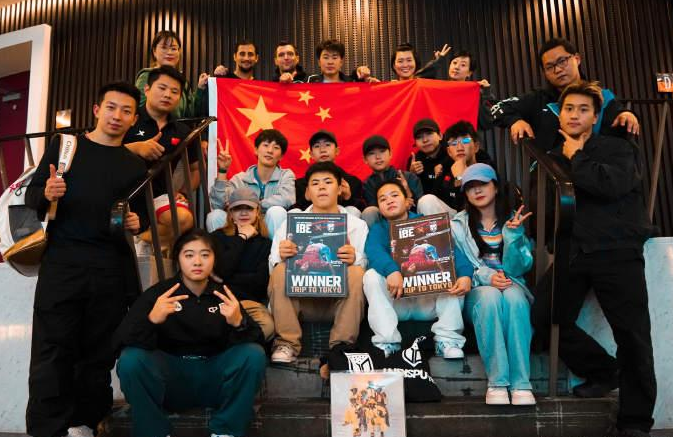

祝贺刘清漪、王瑞苗!中国霹雳舞队夺双冠

人民日报 2023-08-08

人民日报 2023-08-08 -

今日立秋|长夏未尽 忽而已秋

人民日报 2023-08-08

人民日报 2023-08-08 -

“高薪”背后可能有陷阱 谨防招聘诈骗套路多

新华社 2023-08-08

新华社 2023-08-08 -

国家文物局回应社会关切 将继续解决博物馆预约难问题

法治日报 2023-08-08

法治日报 2023-08-08